La question des pesticides empoisonne de plus en plus nos vies : manipulés par l’agroindustrie, de nombreux agriculteurs soutiennent des revendications menaçant la santé publique. Le problème de l’exposition aux pesticides des riverains de champs traités ne peut plus être relégué à un dommage collatéral inévitable. C’est un combat émergeant dont les citoyens des campagnes doivent s’emparer…

Par Cécile R.

« Les coups de fil de riverains inquiets ne sont pas nouveaux, mais ils sont de plus en plus fréquents » , remarquent Annick Le Mentec et Michel Besnard, deux militants du Collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest. Si leur association est principalement engagée auprès des agriculteurs malades, elle accompagne également les victimes collatérales de leurs épandages : les riverains de champs traités aux pesticides. Avant de décrocher leur téléphone ou d’envoyer un courriel à l’association, ils et elles ont souvent subi silencieusement, des années durant, des odeurs sulfurées et des nuages irrespirables jusque dans leurs jardins, voire leurs habitations. « Ces gens souffrent, considère Annick. Ils sont de plus en plus conscients de leur environnement. Ils s’inquiètent des épandages et suspectent des maladies. Si bien que toutes les semaines nous recevons environ deux demandes à ce sujet, soit plus d’une cinquantaine par an ».

Face aux études d’impacts des pesticides, à l’augmentation des cancers, et grâce aux lanceurs d’alertes, les habitants des campagnes sont de plus en plus avertis. Les dangers potentiels que représentent les épandages à proximité de leur maison ne sont plus une abstraction. En revanche, les réactions à adopter font questions. Que faire ? Comment ne pas se fâcher avec son voisin paysan ? En tant que riverain, a-t-on des droits ?« Aujourd’hui les riverains n’ont quasiment pas de droits et très peu de protection !, répond Michel. Mais le peu de droits acquis est important à connaître ».

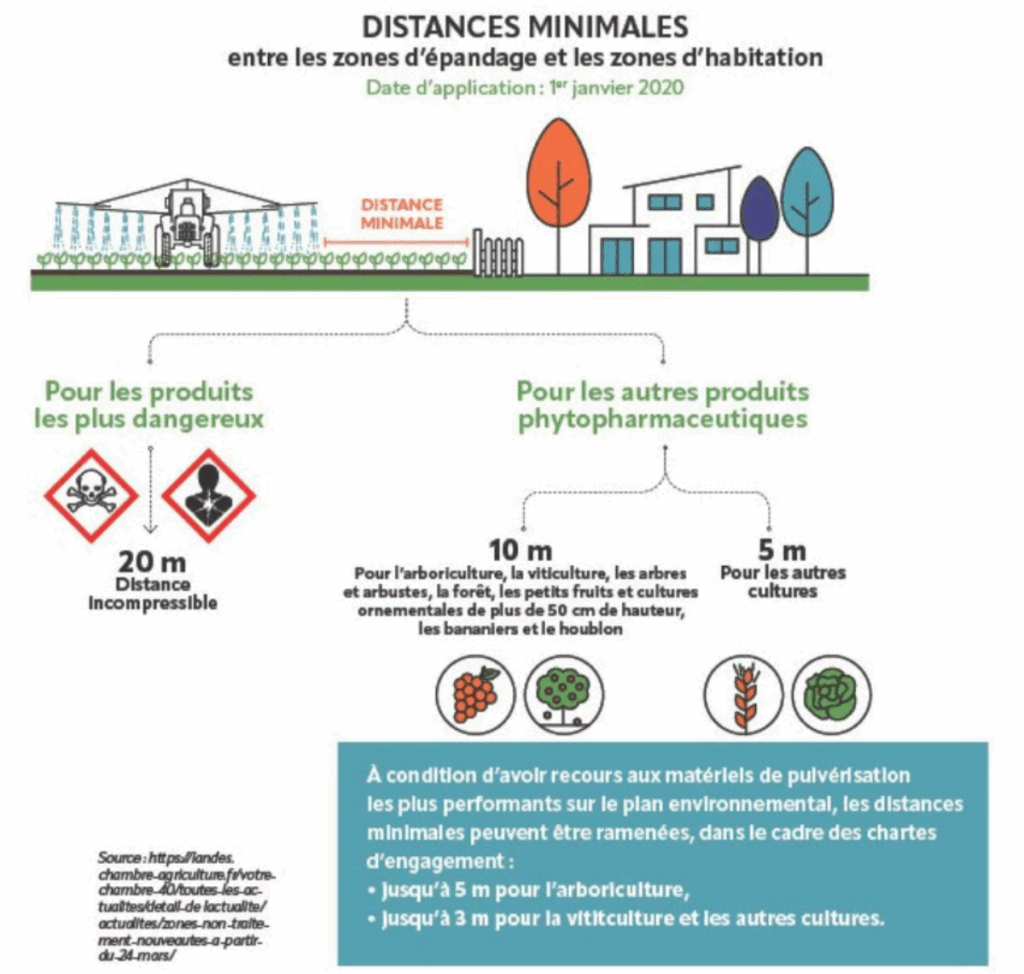

Pour comprendre l’état des droits des riverains, il faut remonter en 2019. Alors qu’il n’existe aucun encadrement des épandages, des limites sont édictées, sous la pression d’ONG. Un périmètre de sécurité est défini : les Zones de Non Traitement (ZNT) (1), un pourtour autour des propriétés habitées où le pulvérisateur ne doit pas passer. Ces ZNT sont cependant minimales : 5 mètres de la limite de propriété riveraine en ce qui concerne les cultures dites basses (exemple : les céréales), 10 mètres pour les cultures dites hautes (vignes et vergers).

Pire, parallèlement à leur mise en place, des « Chartes de bon voisinage » sont envisagées. Réglementations locales pensées par la loi Egalim de 2018, elles ont pour objectif initial de mieux protéger les riverains. Mais leur mission est dévoyée : contrairement à ce que présage leur nom, ces chartes inventent des exceptions. « C’est une manière de limiter la règle en même temps que naît la règle ! » ironise Michel. « Soit disant rédigées localement en concertation avec les chambres d’agriculture départementales et les associations de riverains, elles ont été en vérité copiées et recopiées d’un département à l’autre, sans véritable consultation » se plaint ce représentant du Collectif. Résultats : selon ces chartes, la ZNT des cultures basses passe de 5 mètres à 3 mètres dans certaines conditions et celle des cultures hautes de 10 à 5 mètres. Le pulvérisateur se rapproche ainsi de la propriété si l’agriculteur fait signer au riverain un accord pour pulvériser, ou encore, si le pulvérisateur utilise des buses de dernière génération. « Mais qui vérifie ces buses ?, questionne Michel. La réponse est personne ! »

Considérant que ces textes ne sont pas à la hauteur des enjeux sanitaires, des ONG (2) ont contesté ces chartes. Fin novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles a rendu une décision en leur faveur pour cinq départements. «Ces décisions pourraient avoir comme conséquence de faire tomber les 43 autres chartes attaquées » espèrent les ONG. Mais la pression du lobby agroindustriel et des syndicats agricoles à sa botte n’augure peu d’avancée. Le gouvernement semble bien déterminé à céder aux chantages de la FNSEA et à réduire la marge d’action de l’Office Français de la Biodiversité et de l’agence sanitaire ANSES, deux organismes clés dans ce dossier.

A l’image de son assujettissement, la Chambre d’agriculture de Bretagne propose aux riverains une brochure d’information qui ne cachent pas son jeu. Elle y défend coûte que coûte l’agriculture conventionnelle en niant ses travers : « Les agriculteurs ont besoin de protéger leurs cultures », peut-on y lire. « Pour un coût identique, il n’existe pas toujours à ce jour, d’alternatives non chimiques aussi efficaces. Les produits phytos permettent également d’éviter la présence dans nos aliments de plantes toxiques comme le datura », ose même le texte, comme si c’était l’agriculteur bio qui était l’empoisonneur.

A l’inverse des dépliants des chambres d’agriculture, ceux des ONG assistent bien les démarches du riverain. «Première recommandation : tout faire pour ne pas se fâcher avec l’agriculteur », insiste Michel, reprenant les conseils du document distribué par son collectif : « Se protéger des pesticides : conseils aux riverains ».

Dialoguer, demander à être prévenu en cas d’épandage, contacter les voisins afin de mener une action collective, solliciter l’aide de la mairie, sont autant de pistes pour tenter de faire respecter ses droits. « Mais les relations riverains/agriculteurs finissent souvent par s’envenimer, parfois jusqu’aux menaces et aux violences. Beaucoup de riverains finissent par laisser tomber », soupire Annick.

Au lieu de prendre le problème à la source, les syndicats de l’agrobusiness et les chambres d’agriculture poussent toujours plus loin l’engrenage infernal de l’agriculture intensive. En Bretagne, par exemple, le projet technophile « Envezh » est révélateur de cette tendance high tech. S’il prétend être une alliance bretonne pour réduire les phytos, il s’appuie sur les initiatives des filières agro-industrielles (Eureden, Altho, Hamon, etc… ). Son champ d’expérimentation ? 50 km autour de Ploërmel. On y teste par exemple l’analyse satellitaire de l’état des cultures, ou encore, des drones de précision pour ne cibler que la « mauvaise herbe »…

Imaginez que ce type d’épandage soit autorisé ! Il ne serait plus possible de dialoguer. Les drones d’Envezh dessinent les prémices d’une dystopie pour les riverains. Impuissants, ils observeraient le vol de machines télécommandées à distance crachant des pesticides autour de leur foyer. « Pulvérisés par drone ou par tracteur, les pesticides restent dans la terre, dans les airs et dans l’eau », rappelle Annick.

Avec Michel, elle accompagne des riverains décidés dans leurs démarches. Au sein du Collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest, agriculteurs malades et riverains inquiets partagent un même combat. C’est un premier pas vers la compréhension mutuelle pour envisager des solutions communes et saines.

Notes :

1 : Selon l’arrêté du 27 décembre 2019, l’agriculteur doit respecter les distances de Zones de Non- traitement (ZNT) de 5 m, 10 m, et 20 m incompressibles pour les produits Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques (lorsque ces indications figurent sur les emballages des produits).

2 : Les organisations requérantes étaient : Générations Futures, l’UFC-Que Choisir, l’Union Syndicale Solidaires, FNE Pays de la Loire, Nature environnement 17, FNE Midi-Pyrénées, et les organisations solidaires étant l’ AMLP, le Collectif des Victimes des pesticides de l’Ouest.

Attention à la météo !

Les pesticides ne peuvent être pulvérisés que si le vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort, soit 19 km/heure.

Les produits ne peuvent pas être utilisés lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement.

Pesticides et effets sur la santé

D’après les conclusions de l’INSERM, « Des études écologiques ou cas-témoins avec géolocalisation reposant sur la caractérisation de l’activité agricole au voisinage des adresses de résidences suggèrent un lien entre l’exposition des riverains des terres agricoles et la maladie de Parkinson, et également entre la proximité résidentielle à des zones d’épandages de pesticides (rayon < 1,5 km) et le comportement évocateur des troubles du spectre autistique chez l’enfant. » (extrait du rapport « Pesticides et effets sur la santé. Nouvelles données », Éditions EDP Sciences, 2021.)

Pour aller plus loin :

La brochure « Riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse » de l’association Génération Future :

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2024/09/brochure-riverains_2024.pdf

Bonjour, Merci de votre témoignage. Effectivement, interpeller nos élus est important et je profite de votre remarque pour informer de ce lien qui facilite ce genre de démarche : https://shaketonpolitique.org/interpellations/loi-duplomd/

Bonjour 👋

Inquiet de l’incidence sur la SANTÉ par l’épandage de pesticides sur parcelle riveraine de lotissement de commune.

Serait-il possible de demander aux responsables de la commune une analyse de l’air dans cette zone où des familles avec enfants sont en contact permanent !

Dans un contexte de remise en question concernant la SANTÉ PUBLIQUE …

Interpellons nos chers élus ( maires, conseillers régionaux, préfets, députés, ….soucieux de la SANTÉ de leurs chers ADMINISTRÉS .