Avertissement : Ce texte n’est pas produit par une IA. Il est le résultat d’une production humaine et s’appuie sur l’art de la recherche et des travaux d’enquête. Pour celles et ceux qui ne sont plus habitué.es à la réalité certains propos peuvent choquer.

Syndicat de transformation sociale qui agit pour l’amélioration des conditions de travail dans la société, la FSU Bretagne a organisé une formation syndicale en octobre 2025 sur le thème de « la dette publique » (1). Cet événement raisonne particulièrement avec l’actualité : en France, le budget est au cœur de l’instabilité du gouvernement. La formation a été assurée par des universitaires économistes, historienne, politologue ou sociologue (2). Les échanges ont été denses avec les 180 congressistes réunis durant 2 jours. Voici quelques éléments marquants qui s’en dégagent.

Par François

Le taux d’endettement de la France n’a rien d’inquiétant

L’état s’endette en moyenne sur 8,5 ans à un taux de 4 %. Comme thermomètre pour comparer la dette des pays, les économistes utilisent l’endettement sur une seule année. Cela donne 114 %. À titre d’exemple un prêt immobilier d’un citoyen endetté à 27 % de ses revenus sur 20 ans donnerait avec le même calcul 555 %.

De plus, un taux de 4 % avec une inflation à 1 % ramène ce taux à 3 %. Si vous considérez gérable de vous endetter sur 20 ans à 27 % de mensualités, alors emprunter à 3 % sur 8,5 ans devrait être tout à fait raisonnable.

L’état ne rembourse jamais sa dette (à la satisfaction de ses créanciers)

Un citoyen ou une entreprise doit rembourser le capital à terme. Les banques ne pouvant avoir la garantie qu’un successeur puisse honorer le remboursement.

En revanche, un état est considéré immortel. Au terme d’un prêt, il emprunte de quoi rembourser le capital. On dit qu’il fait « rouler » sa dette.

Lors d’une année excédentaire, Bill Clinton avait proposé de rembourser la dette des USA. Toute la finance fut vent debout. Pourquoi ?

Les plus grands milliardaires n’ont pas le choix. S’ils ne prêtent pas leur argent, leur capital fondrait du fait de l’inflation. Ils cherchent donc à prêter à tout prix. Qui peut emprunter leurs milliards ? Ni les particuliers, ni les entreprises. Seuls les états leur donnent l’opportunité de transformer leur capital en rente.

De ce fait, non seulement ils veulent que les états fassent « rouler » la dette, mais font pression pour que les taux soient les plus forts.

Les états ont cédé la maîtrise des taux aux banques privées.

Comme nous venons de le voir, les acteurs privés veulent des taux d’emprunt d’État les plus élevés. Autrefois les états empruntaient à leur banque centrale (en marché primaire). L’état récupérant les intérêts dans sa banque à laquelle il venait de les verser, l’opération était nulle. Il se fixait à lui-même le taux (ex. 2 %).

Dans les années 70, les financiers ont obtenu (dans un mouvement mondial) d’interdire le marché primaire aux banques centrales et d’imposer aux états d’emprunter aux banques privées. Ces dernières ont pu augmenter leurs taux en donnant par là-même un pouvoir politique aux créanciers.

Par exemple, les financiers privés menacent d’augmenter les taux si une réflexion n’est pas menée concernant la privatisation des services publics. D’où la pression des agences de notation.

À l’inverse, de hauts fonctionnaires de Bercy rassurent les marchés grâce à l’épisode des « gilets jaunes », car il montre que le gouvernement a fait preuve de la plus grande répression (illustration fournie durant la formation).

Nos enfants ne naissent pas avec une dette, mais avec un patrimoine

Des hommes politiques ont brandi l’argument d’une dette sur chaque enfant à naître sans rien comprendre d’un bilan financier qui est composé de passifs, mais également d’actifs.

Imaginons, qu’une entreprise ait investi 150 k € dans un équipement et qu’une transmission intervienne alors que 100 k € sont déjà remboursés. Certes, il y aurait un passif de 50 k€ (une dette), mais également un actif de 150 k€ (l’investissement). Libre au successeur de vendre l’équipement de rembourser le capital et d’avoir sur son compte 100k€ de liquidité.

La France possède déjà des investissements : les écoles, les hôpitaux, les rails, les routes… Tout ce qui va demain produire des richesses. Chaque Français à naître possède déjà des milliers d’euros de patrimoine.

Réduire les services publics, c’est réduire nos investissements d’aujourd’hui et s’interdire la production de richesses de demain.

La dette est un argument politique

La peur est un ressort de motivation à voter. Plus un dirigeant fait peur, plus il mobilise.

Agiter un épouvantail irrationnel auprès de citoyens, qui peuvent être éduqués de manière générale, mais sans être spécialistes en économie, permet de les manipuler.

Il serait inconséquent de comparer la France à un foyer. Un salarié ne pourra jamais exiger de son employeur une augmentation pour faire face à une dépense exceptionnelle. En revanche, l’état fixe ses revenus constitués par l’impôt. Aujourd’hui, la contribution est inégale (les plus fortunés payent le moins en proportion). La peur d’une hypothétique dette est censée culpabiliser les plus faibles pour accepter cette inégalité.

Nous constatons que les appuis du président s’effacent, car il a ouvert la boite de Pandore. En s’arque-boutant sur le dogme de favoriser les créances privées, les citoyens commencent à s’éduquer sur le budget public et comprennent que d’autres voies sont possibles (3).

L’état dépense un « pognon de dingue » pour les plus favorisés

Clairement la France vit au-dessus de ses moyens en dilapidant des milliards sans contrepartie.

La cour des comptes indique que seulement 1/3 des 90 milliards de niches fiscales sont efficaces.

Une enquête a montré que 211 milliards d’aide sont détournés (4).

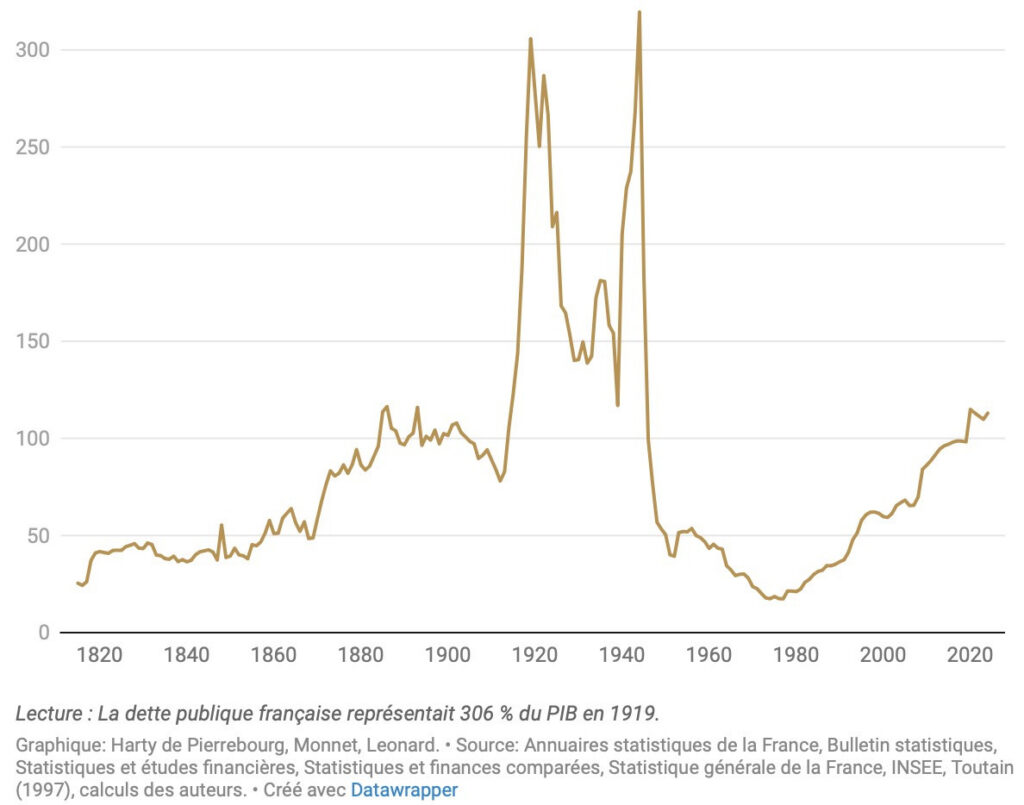

Nous constatons deux pics correspondant aux deux guerres mondiales (la guerre c’est mal et ça coûte cher), et une période d’après guerre d’inflation que l’on a nommé les 30 glorieuses.

Car ce que détestent les créanciers c’est de voir que leur rente fonde et que les endettés leur doivent moins d’argent. C’est pour cela qu’ils sont pour la stabilité monétaire.

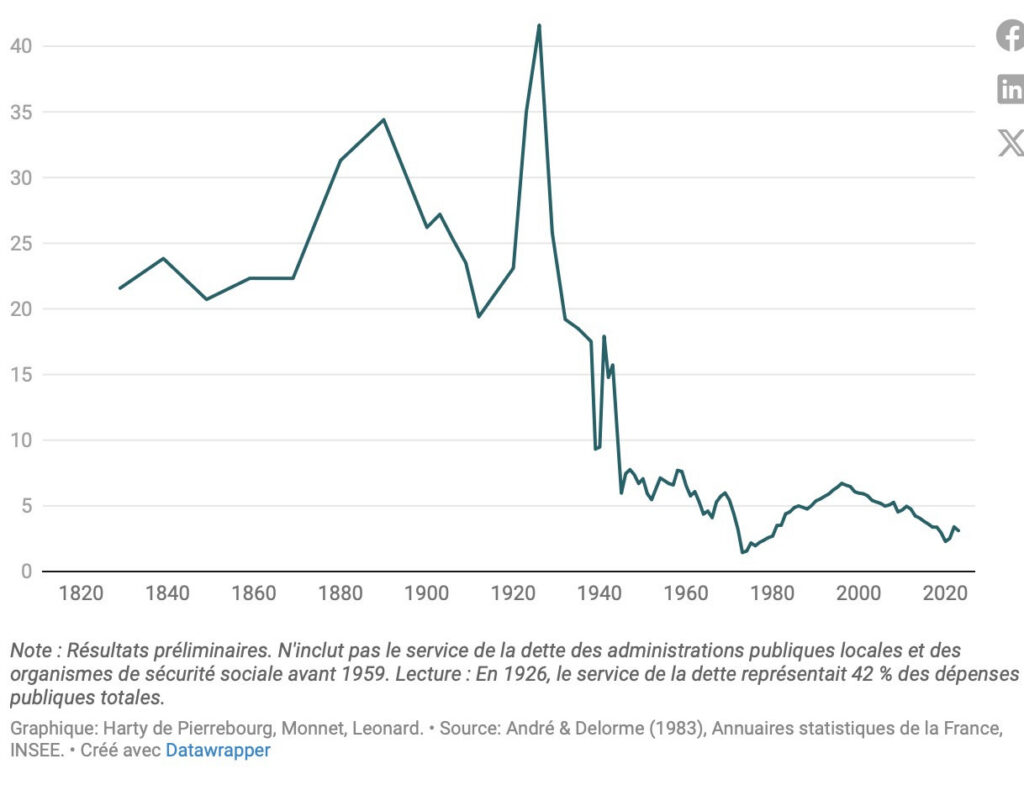

Enfin l’évolution de la charge de la dette depuis 200 ans n’a jamais été aussi basse. Ce qui est inquiétant, car cela indique un manque d’investissement pour l’avenir.

Il faut investir pour les futures générations

Non seulement la dette n’est pas un problème, mais c’est aujourd’hui un outil indispensable. Nous devons investir dès aujourd’hui pour produire les richesses dont bénéficieront les futures générations (5).

Nous avons l’opportunité :

• d’arrêter de dépenser un « pognon de dingue » aux plus favorisés (270 milliards par an)

• de réintroduire les banques centrales sur le premier marché et donc maîtriser les taux

• de réduire l’âge de départ en retraite pour offrir l’accès à l’emploi aux plus jeunes et travailler en bonne santé

• d’investir dans la bifurcation écologique, les transports en commun publics gratuits, la santé, la recherche, l’enseignement, « le bien vivre »…

Sachons nous émanciper des discours anxiogènes, dont le seul but est d’augmenter les inégalités sociales en réduisant les services publics.

Réduire les services publics aujourd’hui, c’est appauvrir notre pays demain (pollution, écocide, maladie, sous-qualification…).

Investir aujourd’hui, c’est créer les richesses de demain (6).

C’est en résumé la teneur d’une formation dans laquelle sont intervenus des référents universitaires du domaine.

Notes :

1 – https://bretagne.fsu.fr/la-dette-publique-parlons-en/

2-

• Léo Charles et Alban Pellegris sont maîtres de conférence en économie à l’université de Rennes

• Clémence Cardon-Quint est professeure des universités en histoire contemporaine à l’université de Montpellier Paul-Valéry

• Dominique Plihon est Professeur émérite à l’université Sorbonne Paris Nord, chercheur associé à la chaire Energie et Prospérité, membre du conseil scientifique d’Attac.

• Juliette de Pierrebourg est politologue, chargée d’étude « financement de la transition » à l’institut Avant-garde.

• Benjamin Lemoine est sociologue, chercheur au CNRS, et directeur adjoint du Centre Maurice Halbwachs

3 – Taxe Zucman : opportunités, limites et alternatives par Gaël Giraud : https://www.youtube.com/watch?v=MwalR5k63fE

4 –

5 – https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-10/20250916-Transition-ecologique.pdf

6 – https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-07/20250702-RSPFP-2025_0.pdf